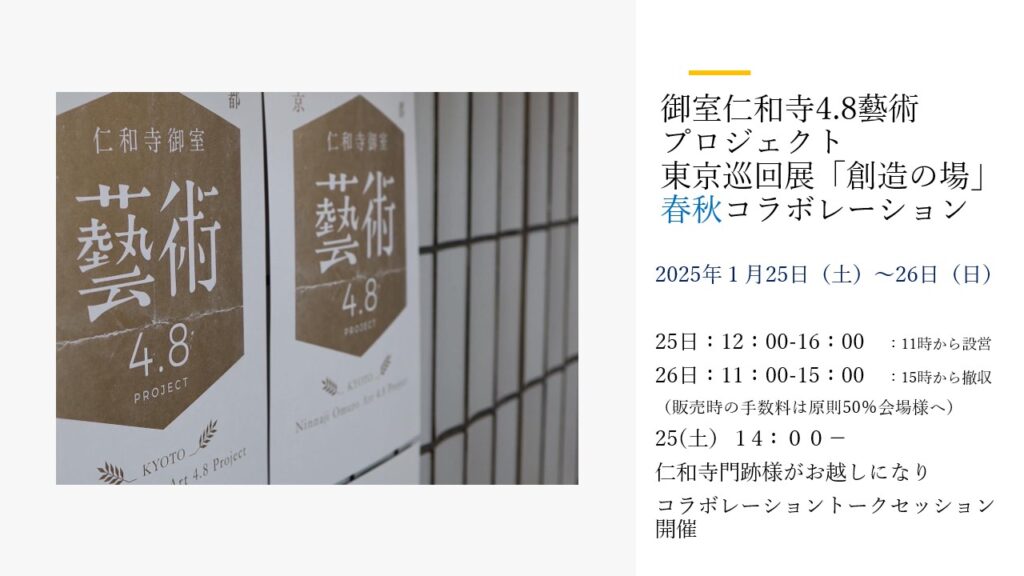

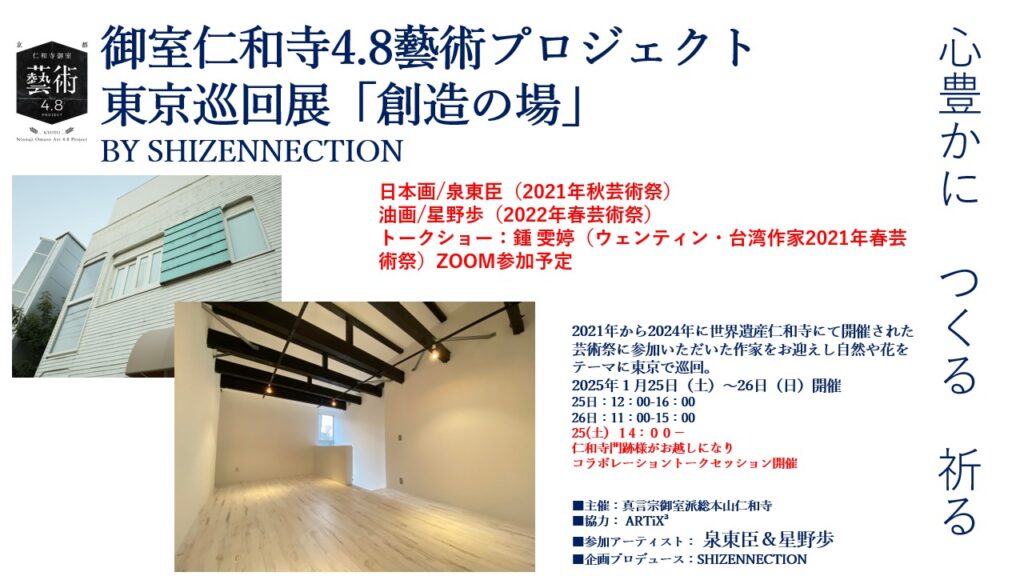

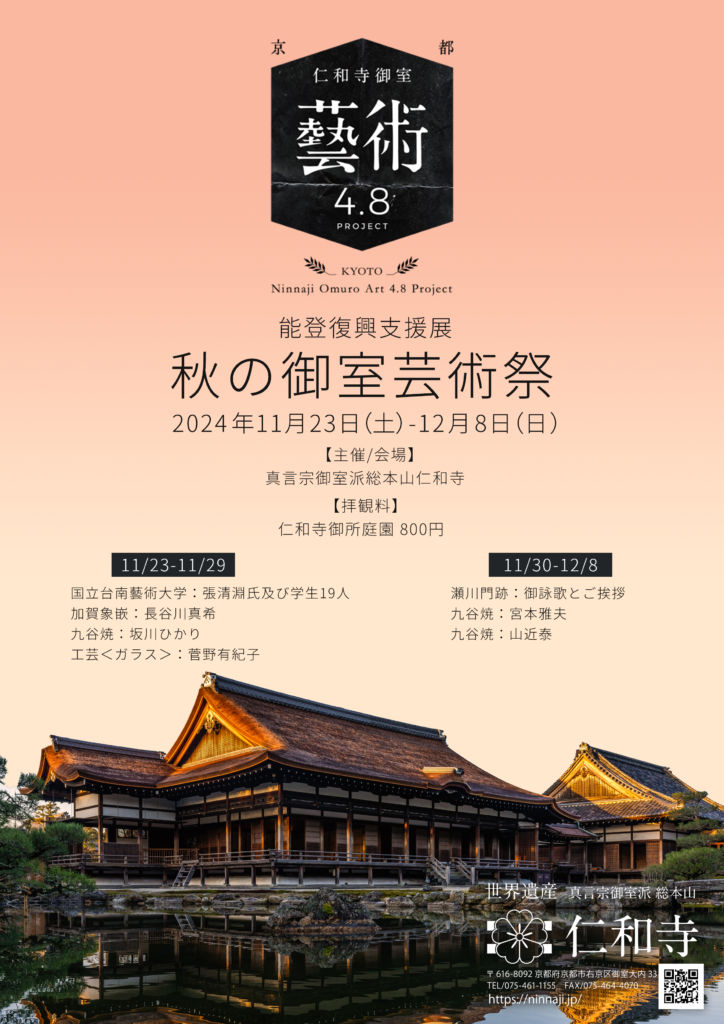

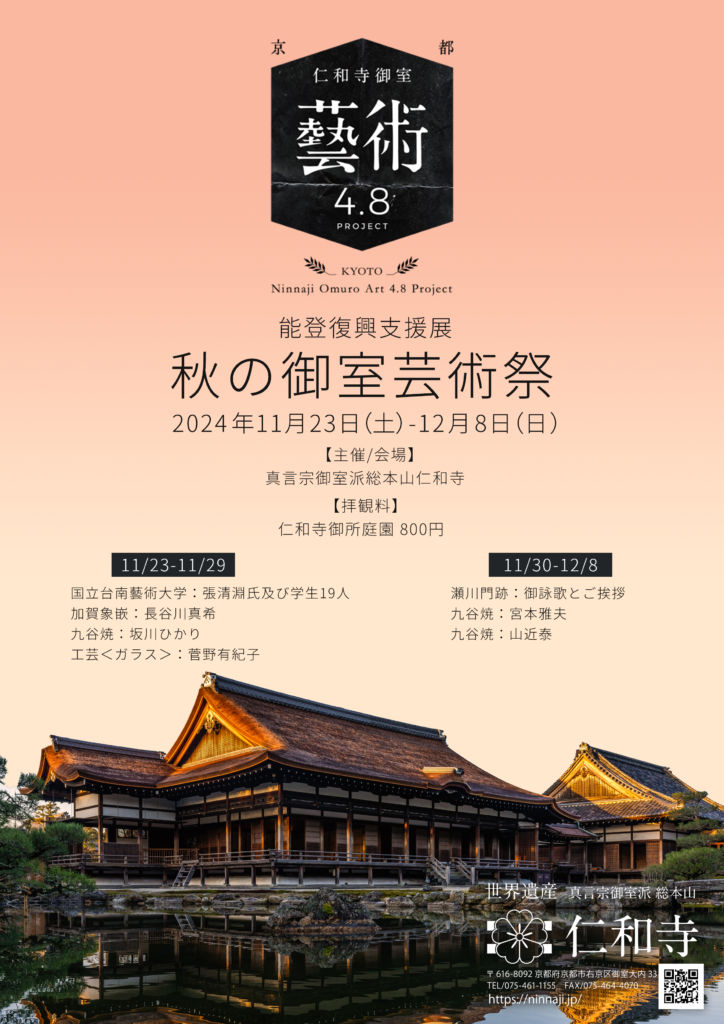

仁和寺能登復興支援展

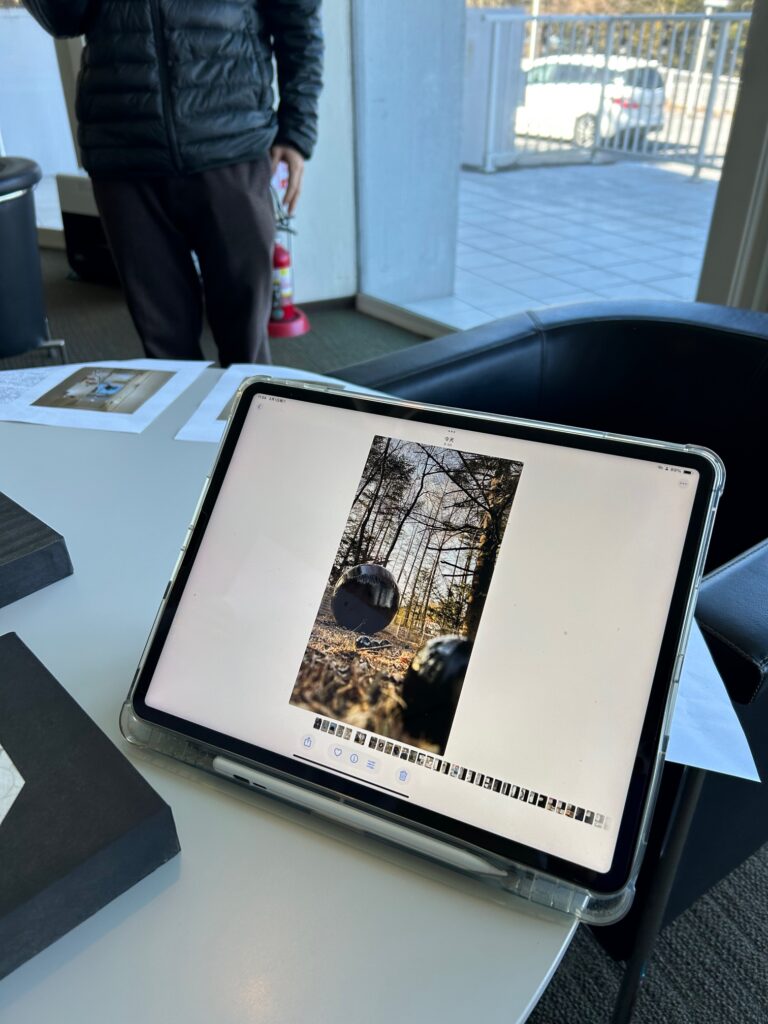

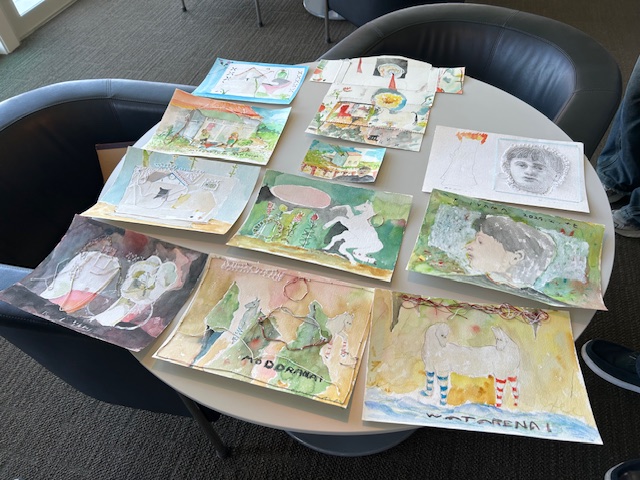

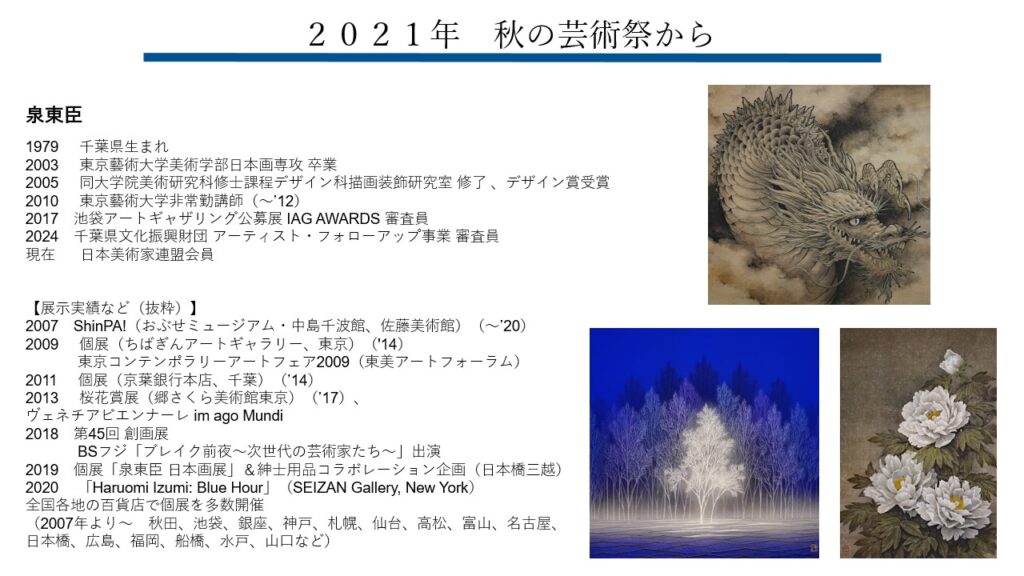

台南藝術大学のみなさん

台南藝術大学のみなさん

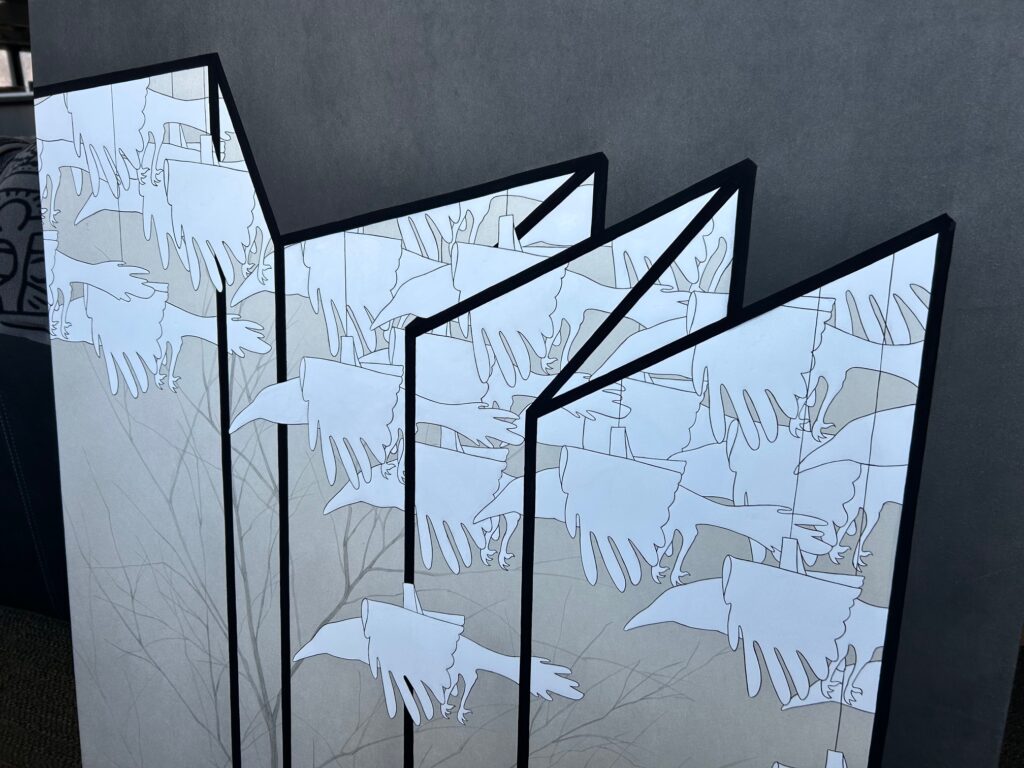

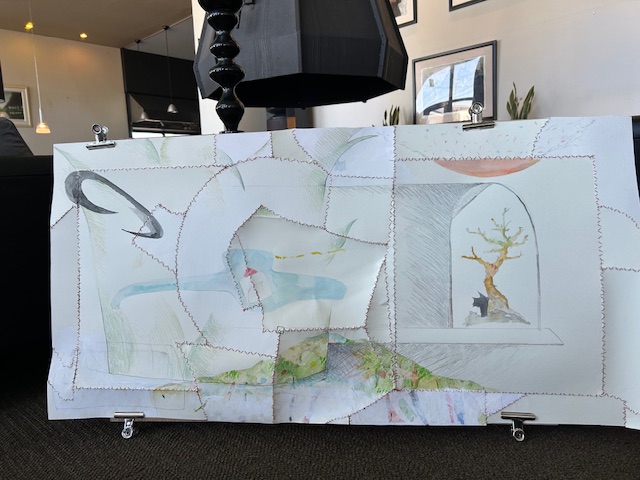

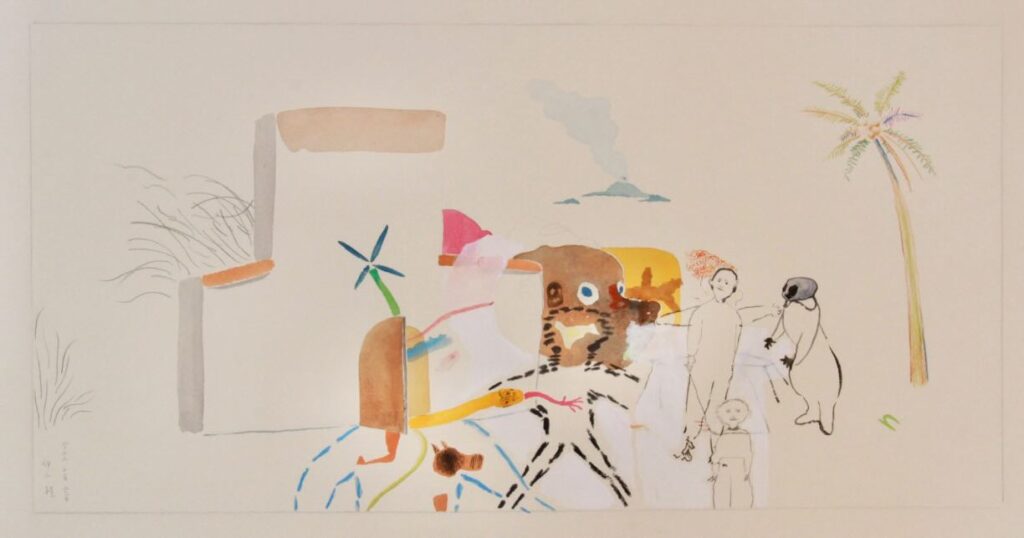

張先生の作品

張先生の作品

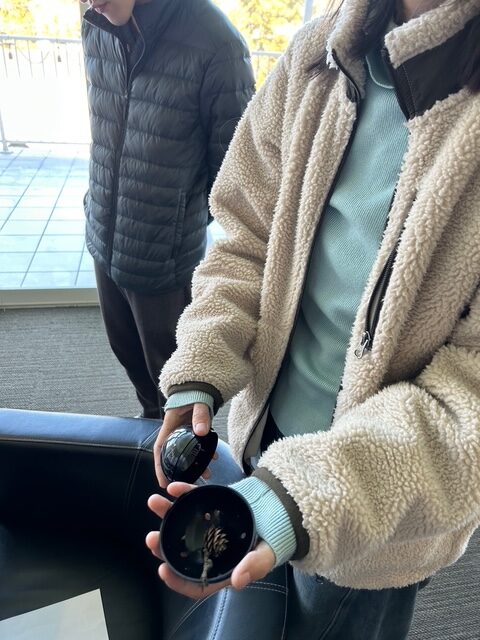

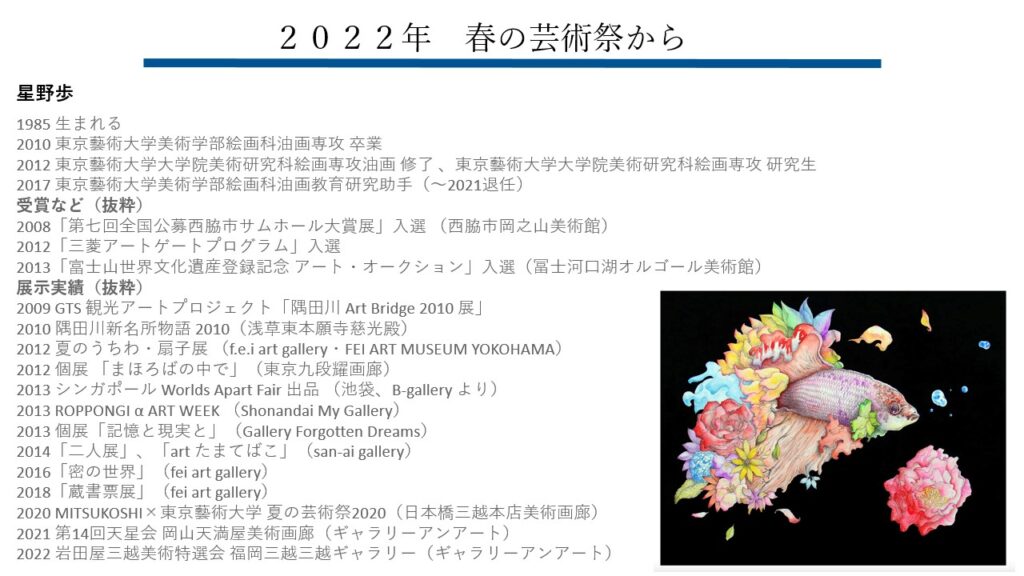

坂川ひかりさん九谷焼

坂川ひかりさん九谷焼

菅野有紀子さんガラス工芸

菅野有紀子さんガラス工芸

長谷川真希さん加賀象嵌

長谷川真希さん加賀象嵌

山近泰さんの九谷焼

山近泰さんの九谷焼

宮本雅夫さんの九谷焼

宮本雅夫さんの九谷焼

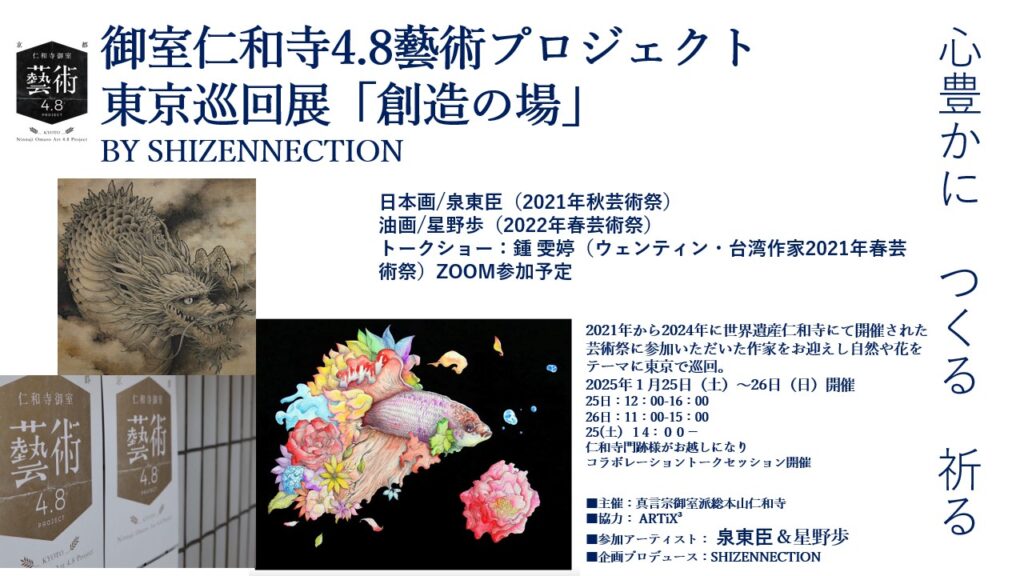

テーマは「自然」

能登に心を寄せる全国の皆さまへ”伝統文化”の世界から、震災をみつめてみませんか

2024年1月1日の能登半島震災発災から11ヶ月。

この日のことは誰もが記憶に残っているはず。コロナをこえて、次のステージへ変革していこうとしていた矢先、この辰年に、さまざまな災いが次々とおこり震災被災地も翻弄され続けています。

震災では、本当に広い地域が津波や地震、などで被災しました。

その長大・広大な能登地域のほとんどに、伝統文化が伝わっていました。

そしてご存知の通り、伝統文化は次々と復活を果たしています。この支援展は、能登に関わりのある作家5名によって構成、今年4月に被災をされた台湾からアーティスト19名が参加、ご縁をつなぎます。自然に地域に心を寄せて展示会をおこしました。

テーマを「自然」に設定 「自然」は 真言密教の真髄「宇宙」に由来

「宇宙」という考え方は、存在するもの、行きとし生けるものすべてに価値があり、意味や理由があってそこに存在している、としています。自然界における草も木も蝶も鳥も人間も、どんなものにも価値があって、その瞬間瞬間にはどれが欠けてもいけない、ということを教えてくれます。

今回の展覧会のテーマは、この自然を工芸などで表現して、紅葉によって華やいでいる仁和寺境内で、悟りをいただくという、心豊かな設えです。展示作品と重要文化財に指定されている黒書院の空間との調和を目指します。藝術に一生を捧げている作家の皆さんが花や自然をテーマに縁を結びます。春の華やいでいる仁和寺の壮大な歴史を纏った空間で、花を、自然を、こころを感じて考えていただきたいです。

①11/23(土)〜29(金) テーマ:自然

☆黒書院①国立台南芸大の張清淵先生が、多様な学生を連れての来日研修旅行(19人)による展示

☆黒書院②加賀象嵌:長谷川真希 九谷焼:坂川ひかり

☆黒書院③工芸<ガラス>:菅野有紀子

② 11/30(土)〜8(日)テーマ:自然

☆黒書院①門跡様:御詠歌 と ご挨拶

☆黒書院②九谷焼:宮本雅夫

☆黒書院③九谷焼:山近泰

台湾とのご縁

2024年に発生した 1月能登半島地震、 4月の台湾地震。この能登半島地震の復興を祈念しました能登復興展覧会に、能登にご縁のある作家の方々と来日いただいています若き台湾アーティストの皆さんが展示を通じて日本文化と繋がります。

■台湾藝術大学のみなさまの展示コンセプト:

本展覧会の動機と目的は、台湾の新世代の陶芸作品を通じて、台湾の現代陶芸の系譜と文化的関心を集めようとするもので、この文化体の位置づけ(アイデンティティ)を台湾の現代人文・社会の諸相の中に書き留めようとするものである。

台湾で育ち、陶磁器を主な制作媒体とする現代作家として、戒厳令解除後のポストコロニアル文化の雰囲気に直面して、台湾陶芸の発展の主体性を創作で構築しようとする以外に、この探求の過程を論述言説による台湾現代陶芸の発展史を作り上げ、すなわち台湾現代陶芸におけるのアイデンティティを結ぶ集合的な記憶として集約することがより重要であろう。

各時代の台湾の混沌とした特徴は、長年にわたって蓄積され、「混搭※」されて独特の風味を生み出し、破壊的で破砕的な操作と操作によって明らかにされる。国際舞台における台湾の政治問題が解決されなければ、文化的な祖国への憧れという現象が作用しなくなることはないだろう。しかし、否定的な破壊的断片化に向けられたエネルギーは、どのようにしてより肯定的で包括的な、すべての歴史の宿命を背負う身振りに転換されるのだろうか。伝統の不在は我々の伝統である。なぜなら、現時点では、我々は伝統を創造しており、「混搭」は新しい伝統の創造に中心的な役割を果たすからである。

※「混搭」は 日本誤訳で ミックスアンドマッチ

引率教授は、張清淵(Ching-Yuan Chang)先生。19名の学生による研修旅行。

焼き物を中心とした10日ほどの研修旅行。関西を出発し、常滑、岐阜、美濃、志野、金沢、瀬戸、信楽、京都備前を経由予定。

#能登半島地震

#仁和寺#台南藝術大学

#九谷焼

#加賀象嵌